“Do you know or could tell me anything about Mrs Ganguly, or give me any advice? … (she) has already passed what is called the first licentiate in medicine and surgery examinations and is to go up for the final examination in March next. This young lady, Mrs. Ganguly, married! after she made up her mind to become a doctor! and has had one, if not two children since. But she was absent only thirteen days for her lying-in!! and did not miss, I believe, a single lecture!!"

“কে এই মিসেস গাঙ্গুলী, আমায় কিছু জানাতে পারো? সে নাকি এর মধ্যেই ফার্স্ট লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি পাশ করে ফেলেছে আর আগামী মার্চ মাসে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। এই তরুণী বিয়ে করে ফেলেছে, ডাক্তার হবে ঠিক করার পরে! তার পর অন্তত একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, যদি না দুটি জন্মে থাকে। কিন্তু ছুটি নিয়েছিল মাত্র ১৩ দিন, আর শুনছি নাকি একটাও লেকচার মিস করেনি!" (২০শে ফেব্রুয়ারী,১৮৮৮)

এই কথাগুলো ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বয়ং তাঁর এক ভারতীয় বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সুদূর বিদেশে বসে। আধুনিক নার্সিং সেবার অগ্রদূত নাইটিঙ্গেল, যিনি দ্যা লেডি ইউথ দ্যা ল্যাম্প আখ্যা পেয়েছিলেন, আহত, পীড়িত মানুষকে যিনি দিয়েছিলেন শুশ্রূষার কালজয়ী আশ্বাস, তাঁর এই চিঠিটি এক অমূল্য দলিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজীবন কর্মরত প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে যাঁকে ভাবা হয়, সেই কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিশ্বের জ্ঞানীগুণী মহলে কী বিশাল বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন, এই চিঠিটিতে তার নিদর্শন রয়েছে।

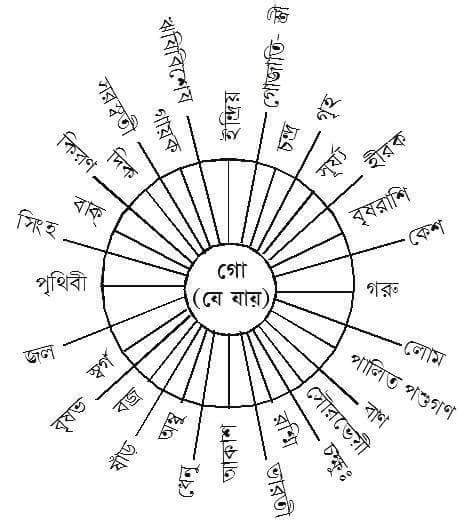

কাদম্বিনীর মুকুটে রয়েছে অনেকবার 'প্রথম' হওয়ার গৌরব, যেমন-

তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন।

১৮৮০ সালে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম দুই ভারতীয় মহিলা যাঁরা এফ এ (first arts) পরীক্ষায় পাশ করেন।

তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ সালে (৫ই মার্চ) ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে, (ব্রিটিশ অধিকৃত সকল দেশের মধ্যেও) প্রথম বিএ পাশ করেন।

তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ভারতীয় মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে গ্র্যাজুয়েট অব দ্য মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল উপাধি পান,যা তাঁকে দিয়েছিল চিকিৎসা করার পেশাগত অধিকার (১৮৮৭ সাল)।

ভারতে তিনি-ই প্রথম মহিলা যিনি বিদেশ থেকে মেডিকেল ডিগ্রী ( LRCP, LRCS , LFPS ডিগ্রী ) অর্জন করেন ও সারাজীবন চিকিৎসকের পেশায় নিযুক্ত ছিলেন (সত্যজিত রায়ের জন্মের সময় তিনিই চিকিৎসক ছিলেন)।

কাদম্বিনী জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নারী সদস্যদের অন্যতমা, কংগ্রেস অধিবেশনে (১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে) যোগ দেওয়া প্রথম দুই নারী প্রতিনিধির মধ্যে একজন।

তিনি প্রথম মহিলা যিনি ভারতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও লেডি ডাফরিন ফান্ড, আফ্রিকায় গান্ধীজির আন্দোলন ইত্যাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

“কে এই মিসেস গাঙ্গুলী, আমায় কিছু জানাতে পারো? সে নাকি এর মধ্যেই ফার্স্ট লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি পাশ করে ফেলেছে আর আগামী মার্চ মাসে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। এই তরুণী বিয়ে করে ফেলেছে, ডাক্তার হবে ঠিক করার পরে! তার পর অন্তত একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, যদি না দুটি জন্মে থাকে। কিন্তু ছুটি নিয়েছিল মাত্র ১৩ দিন, আর শুনছি নাকি একটাও লেকচার মিস করেনি!" (২০শে ফেব্রুয়ারী,১৮৮৮)

এই কথাগুলো ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বয়ং তাঁর এক ভারতীয় বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সুদূর বিদেশে বসে। আধুনিক নার্সিং সেবার অগ্রদূত নাইটিঙ্গেল, যিনি দ্যা লেডি ইউথ দ্যা ল্যাম্প আখ্যা পেয়েছিলেন, আহত, পীড়িত মানুষকে যিনি দিয়েছিলেন শুশ্রূষার কালজয়ী আশ্বাস, তাঁর এই চিঠিটি এক অমূল্য দলিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজীবন কর্মরত প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে যাঁকে ভাবা হয়, সেই কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিশ্বের জ্ঞানীগুণী মহলে কী বিশাল বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন, এই চিঠিটিতে তার নিদর্শন রয়েছে।

কাদম্বিনীর মুকুটে রয়েছে অনেকবার 'প্রথম' হওয়ার গৌরব, যেমন-

তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন।

১৮৮০ সালে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম দুই ভারতীয় মহিলা যাঁরা এফ এ (first arts) পরীক্ষায় পাশ করেন।

তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ সালে (৫ই মার্চ) ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে, (ব্রিটিশ অধিকৃত সকল দেশের মধ্যেও) প্রথম বিএ পাশ করেন।

তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ভারতীয় মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে গ্র্যাজুয়েট অব দ্য মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল উপাধি পান,যা তাঁকে দিয়েছিল চিকিৎসা করার পেশাগত অধিকার (১৮৮৭ সাল)।

ভারতে তিনি-ই প্রথম মহিলা যিনি বিদেশ থেকে মেডিকেল ডিগ্রী ( LRCP, LRCS , LFPS ডিগ্রী ) অর্জন করেন ও সারাজীবন চিকিৎসকের পেশায় নিযুক্ত ছিলেন (সত্যজিত রায়ের জন্মের সময় তিনিই চিকিৎসক ছিলেন)।

কাদম্বিনী জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নারী সদস্যদের অন্যতমা, কংগ্রেস অধিবেশনে (১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে) যোগ দেওয়া প্রথম দুই নারী প্রতিনিধির মধ্যে একজন।

তিনি প্রথম মহিলা যিনি ভারতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও লেডি ডাফরিন ফান্ড, আফ্রিকায় গান্ধীজির আন্দোলন ইত্যাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। তিনি নীলরতন সরকার-প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের মতো দুঁদে ডাক্তারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্র্যাকটিস জমিয়েছেন কলকাতায়, নেপালে। বাংলার মেয়েদের শিল্পকৃতি নিজের উদ্যোগে সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন মার্কিন মুলুকের প্রদর্শনীতে। বিয়ে করেছেন প্রেম করে, অন্য জাতের পাত্রকে। ন’টি ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন, তাদের বিয়ে দিয়েছেন, নাতি-নাতনি নিয়ে সংসার করেছেন পুরোমাত্রায়।

কাদম্বিনী রেনেসাঁস যুগের নারী তো বটেই, কিন্তু সেখানেই যেন তিনি থেমে নেই। এই একবিংশতে এসে যে মেয়েরা ঘর-দফতর-সোশাল ওয়ার্ক সামলাতে হিমশিম, কাদম্বিনীকে তাদের বড় আপন মনে হবে।

শোনা যায়, দ্বারকানাথ-কাদম্বিনীর ছয় নম্বর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িটির ছাদে রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসবের গান শেখাতে আসতেন, গান গলায় তুলে নিতে আসতেন যে যুবকরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত, বেহালা হাতে বসতেন উপেন্দ্রকিশোর। এক দিকে ঠাকুর বাড়ি, যার সদস্যদের মধ্যে সরলা ছিলেন কাদম্বিনীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অন্য দিকে রায়চৌধুরী পরিবার, উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী বিধুমুখী কাদম্বিনীর সৎকন্যা। সে সময়ে সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতিতে যাঁরা অগ্রগণ্য, তাঁদের সকলেরই পরিচিতি ছিল কাদম্বিনীর পরিবারের সঙ্গে তিনি আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মিকাদের এক জন। দুঁদে ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষের আত্মীয়া, ‘অবলাবান্ধব’ সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। সে সময়ের কোনও নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে তাঁকে ফেলাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এত সময় পেরিয়ে এসে মনে হয়, তিনি একক জ্যোতিষ্ক। একেই তো সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন অনেকও কেবল ডাক্তারি বলে নয়, মেয়েদের পেশাদার কর্মী হিসেবে দেখতে সমাজ রাজি ছিল না এই সে-দিনও। লীলা মজুমদারের আত্মকথায় পাওয়া যায়, তাঁর মেয়ে-বন্ধুদের শান্তিনিকেতনে পড়ানোর অনুমতি যদি বা মিলত, মাইনে নেওয়া ছিল নিষিদ্ধ। মেয়েরা রোজগার করবে? ছিঃ! তাঁর সময়ের যে সব কাজ মানুষকে ‘পপুলার’ করত স্বদেশি আন্দোলন, সমাজ-ধর্ম সংস্কারের চেষ্টা, আগুনে লেখালেখি, সে সব কিছুই কাদম্বিনী করেননি। তিনি স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি নন, আত্মত্যাগী সন্ন্যাসিনীও নন। সশস্ত্র বিপ্লব করেননি, অনশন-অরন্ধন করেননি, আবার বনেদি জমিদার গিন্নির ইমেজও তাঁর নয়। তাঁর ছবিটা এই রকম টাট্টুঘোড়ায় টানা ফিটন চেপে এক মহিলা যাচ্ছেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, রোগী দেখতে। হাতে কুরুশ-কাঠি, অপূর্ব লেস বুনছেন রাস্তায়। বিধবা বড় ননদের জন্য হিন্দু মতে রান্না করছেন, আবার বিহার, ওড়িশায় খনিমজুর মেয়েরা কেমন আছেন, তা সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট দিয়েছেন সরকারকে। এমন মেয়েকে ঠাহর করা সহজ নয়।

যে সময়ে ভারতীয় মেয়েদের কর্মজগতের রেখচিত্র তেমন ভাবে তৈরিই হয়নি, ঘরের আঙিনা পেরিয়ে বহির্জগতে পা রাখতে ইতস্তত করছেন অধিকাংশ মহিলা, সেই সময়ে তিনি চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন কলকাতায়। রাতবিরেতে রোগী দেখতে গিয়েছেন ফিটনে চেপে, প্রাইভেট চেম্বার খুলে কাগজে তার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং নিয়মিত অস্ত্রোপচার করেছেন। মৃত্যুর পরে তার ব্যাগে পাওয়া গিয়েছিল শেষ ভিজিটের ৫০ টাকা। ইতিহাস সৃষ্টিকারী চিকিৎসকের সম্মানে সেই টাকা খরচ করা হয়েছিল তাঁর শেষকৃত্যে। তিনি কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী। ঈর্ষাকাতর, প্রাচীনপন্থী বিরুদ্ধবাদীরা প্রবল কলকাঠি নেড়ে তাঁর কাছ থেকে প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসকের আসন কেড়ে নিয়েছিলেন। ডাক্তারি ডিগ্রির বদলে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ‘গ্র্যাজুয়েট অফ দ্য মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গল’ বা জিএমসিবি উপাধি। কিন্তু অদম্য এই মহীয়সীর অবিস্মরণীয় উত্থান তাতে আটকানো যায়নি।

বিশিষ্ট লেখিকা লীলা মজুমদার ছিলেন কাদম্বিনীর আত্মীয়া। কাদম্বিনীর সৎ মেয়ে বিধুমুখী হলেন লীলা মজুমদারের জেঠিমা। কৈশোরে মাতৃহীন হওয়ার পরে বিধুমুখী আর তাঁর স্বামী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আশ্রয়েই লীলার মা সুরমা দীর্ঘদিন ছিলেন। কাদম্বিনীর মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে লীলা তাঁকে সামনাসামনি দেখেছিলেন এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন। ‘পাকদণ্ডী’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন সেই মুগ্ধতার কথা—‘‘....তাঁর জীবনটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তার অনেক আগেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। বয়সে জ্যাঠাইমার চাইতে সামান্য বড় ছিলেন, দেখে মনে হত অনেক ছোট। মস্ত দশাশই চেহারা, ফুটফুট করত গায়ের রঙ, থান পরে এবং এত বয়সেও রূপ চাপা পড়ত না, তবে কেমন একটু কড়া ধরনের ভাব। আমরা দূর থেকে দেখতাম।’’

আবার সেই কড়া, ব্যস্ত চিকিৎসকের ব্যক্তিত্বের অন্য পরতে ছিল স্নেহশীল, শৌখিন, শৈল্পিক মন। বিধুমুখীর মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ বইয়েই লিখেছিলেন—‘‘এক দিকে খুব সাহসী আর তেজস্বীনা, অন্য দিকে ভারি আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। যেখানে বসতেন হাসি, গল্পে একেবারে মাতিয়ে তুলতেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলত। আমরা হাঁ করে তাঁর গল্প শুনতাম আর তাঁর আঙুলগুলির খেলা দেখতাম। কী অদ্ভুত ভাবে তাড়াতাড়ি কী সুন্দর লেস বোনা হচ্ছে।’’ পুণ্যলতা এবং তাঁর ভাইবোন সুকুমার, সুখলতা, সুবিনয়রা ছোটবেলায় কেউ জানতেনই না যে, কাদম্বিনী তাঁদের নিজের দিদিমা নন, মায়ের বিমাতা।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিরুদ্ধবাদীদের যোগ্য জবাব দিতে আট সন্তানকে সেই যুগে বাড়িতে রেখে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন ডাক্তারির ডিপ্লোমা নিতে! ১৮৯৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মিস প্যাশ নামে মহিলার সঙ্গিনী হয়ে জাহাজে একা বিদেশযাত্রা করেন। লন্ডন পৌঁছন ২৩ মার্চ। তার পরে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় মাত্র তিন মাসে প্রার্থিত তিনটি ডিপ্লোমা সংগ্রহ করে দেশে ফেরেন। শোনা যায়, কাদম্বিনী ফিরে এসে ছোট ছেলে জংলুকে (প্রভাতচন্দ্র) কোলে নিতে গেলে বছর দেড়েকের ছেলে দীর্ঘ অদর্শনে নিজের মাকে চিনতে পারেনি! দিদিমার গলা আঁকড়ে ছিল। কাদম্বিনী আড়ালে কেঁদেছিলেন। কিন্তু কখনওই সংসার তাঁর কেরিয়ারের অন্তরায় হয়নি।

কাদম্বিনীর জন্ম সেই সময়ে, যখন বাংলার সমাজ ক্রমশ মেনে নিচ্ছে যে মেয়েদের পড়াশোনা বোধ হয় আর রোখা গেল না। বেথুন সেই ১৯৪৯ সালেই বালিকা বিদ্যালয় খুলে ফেলেছেন কলকাতায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চারটি জেলায় বেশ কয়েকটি মেয়েদের ‘মডেল স্কুল’ খুলেছেন। কিন্তু ষাটের দশকের গোড়াতেও ইস্কুলে গিয়ে পড়ার চাইতে, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে ‘অন্তঃপুর শিক্ষার’ চল ছিল বেশি। কলকাতায় তখন হাজার দুয়েক মেয়ে স্কুলে যেত, তারা বেশির ভাগই প্রাথমিকের ছাত্রী।

পরিবারের উন্মুক্ত, আধুনিক পরিমণ্ডল ছোটবেলা থেকেই ব্যক্তি কাদম্বিনীর ভাবধারাকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের জন্মসালেই তাঁর জন্ম। ১৮৬১। ভাগলপুরে। দিনটা ১৮ জুলাই। বাবা ব্রজকিশোর বসু ছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতা। পূর্ববঙ্গের বরিশালের চাঁদসী থেকে ভাগলপুরে আসেন। শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে মনে রেখেছে দেশের প্রথম ‘মহিলা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তা হলে হবে কী, কাদম্বিনীর মায়ের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। কাদম্বিনীর যখন দু’বছর বয়স, সেই সময়ে ব্রজকিশোর ও অভয়চরণ মল্লিকের নেতৃত্বে দেশের প্রথম মহিলা সমিতি ‘ভাগলপুর মহিলা সমিতি’ স্থাপিত হয়। পিসতুতো দাদা কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ নারীশিক্ষা প্রসারের কাণ্ডারী ছিলেন। বাবা ও দাদার প্রভাব পড়েছিল কাদম্বিনীর মধ্যে।

মনোমোহন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাসের মতো সেই সময়কার স্ত্রী স্বাধীনতার সমর্থকেরা একটি উচ্চমানের মেয়েদের স্কুল তৈরির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। একদল তরুণ তুর্কি ব্রাহ্ম এই স্কুল খুলেছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। মেয়েরা দর্শন, অঙ্ক, বিজ্ঞান পড়লে তাদের নারীত্ব নিয়ে টানাটানি হবে, এমন কথা মানতে রাজি ছিলেন না দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মানুষরা। মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল খোলা হল, সেখানে বিলিতি কায়দায় কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া, কিন্তু রান্না করতেও শিখতে হয় মেয়েদের। অ্যানেট অ্যাক্রয়েড নামে এক বিদেশিনি শিক্ষয়িত্রীকে তাঁরা সঙ্গে পেলেন। ২২ নম্বর বেনিয়াপুকুর লেনে ১৮৭৩ সালে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। নাম হয় ‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’। মূলত বোর্ডিং স্কুল। কাদম্বিনীর স্কুল শিক্ষায় পদার্পণ এখানেই। যত দূর জানা যায় তখন তাঁর বয়স ১৩। কিন্তু স্থাপন হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে স্কুলটি উঠে যায়। ফের ১৮৭৬ সালে ১ জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে ‘বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়’ নামে স্কুলটি পুনরুজ্জীবিত হয়। এটি ছিল বাঙালি মেয়েদের প্রথম ইংলিশ বোর্ডিং স্কুল। কিন্তু এই স্কুলেরও উঠে যাওয়ার অবস্থা হল।

‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’ স্থাপনের নেপথ্যে ছিলেন অ্যানেট অ্যাক্রয়েড। বিদেশ থেকে আসা এই মহিলার অবদান কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। বরং তাঁর আন্তরিক প্রয়াসের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার করা উচিত। মনে রাখতে হবে, কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে প্রাণিত হয়ে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্যই তাঁর আগমন। কিন্তু কেশবের সঙ্গে একমত হতে না পারায় তিনি ‘উন্নতিশীল ব্রাহ্ম’দের দলে ভিড়ে যান। কেননা তাঁরাই তখন চেয়েছিলেন, ‘‘বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের সমস্ত শাখায় মেয়েরা বিরাজ করুন।’’ পরে উদারদৃষ্টি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্গামোহন দাস মনোমোহন বসু প্রমুখের সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’। বিদ্যালয়টিকে দাঁড় করাবার ব্যাপারে অ্যাক্রয়েড-এর অনুরোধে এগিয়ে আসেন কয়েক জন ইংরেজও— বিচারপতি ফিয়ার, তাঁর স্ত্রী এমিলি ফিয়ার, বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি বিভারিজ প্রমুখ। তবে প্রধান শিক্ষিকার পদে আসীন হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও, আড়াই বছর পর হেনরি বিভারিজকে বিয়ে করে অ্যাক্রয়েড অন্যত্র চলে যান। তখন হাল ধরেন এমিলি ফিয়ার। বছরখানেক স্কুল চালালেও তিনি আর শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারেননি। এ ভাবে নারীশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু দু’চার মাসের মধ্যেই ‘বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়’ নামে তার পুনর্জীবন ঘটে। এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন মূলত তিন জন— দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন আর আনন্দমোহন বসু। তাঁরা টাকা দিয়েও সাহায্য করেন নিয়মিত। তবে পরিশ্রমের দিক থেকে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন দ্বারকানাথ। শিবনাথ শাস্ত্রীও সে কথা বলে গিয়েছেন, দ্বারকানাথ ‘‘দিনরাত্রি বিশ্রাম না নিয়ে ঐ স্কুলের উন্নতিসাধনে দেহমন নিয়োগ করিলেন।’’ স্কুলটি সম্বন্ধে বেথুন স্কুল কমিটির সভাপতি বিচারপতি ফিয়ার এতটাই খুশি ছিলেন যে, যাতে আর ‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’-এর মতো শোচনীয় দশা না হয়, সে জন্য বিলেত যাওয়ার আগে তিনি নিজে চিঠি লিখে বেথুন স্কুলের সঙ্গে এই ‘উৎকৃষ্ট শিক্ষায়তন’কে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়ে যান। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবটি কার্যকর হয়।

শেষ পর্যন্ত বহু টানাপড়েনের পরে স্কুল বাঁচাতে ১৮৭৮ সালে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়কে মিশিয়ে দেওয়া হল বেথুন স্কুলের সঙ্গে। কাদম্বিনী ছিলেন এই স্কুল থেকে প্রথম এন্ট্রান্স বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসা মেয়ে। মাত্র এক নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ না পেলেও সমস্ত সমালোচকের মুখ বন্ধ করেছিলেন। খোদ লর্ড লিটন তাঁর প্রশংসা করেন। লেডি লিটনের হাত দিয়ে তাঁকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কিন্তু ‘সংবাদ প্রভাকর’ এ বার মোক্ষম প্রশ্নটি তোলে— ‘কাদম্বিনী এক্ষণে কোন বিদ্যালয়ে পড়বেন?’

সেই থেকেই কাদম্বিনীর ইতিহাস তৈরির শুরু। গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তখনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয় দরজা খোলেনি মেয়েদের জন্য। কাদম্বিনী সেই দরজা তো খুললেনই, উপরন্তু মেয়েরাও যে বিজ্ঞান পড়তে পারে, তার নিদর্শন রেখে রীতিমতো চমকে দিলেন। সাহেব ভাইস চ্যান্সেলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে তাঁর বক্তৃতায় বললেন, কাদম্বিনী কেবল যে বাংলা আর ইতিহাসে ভাল নম্বর পেয়েছেন তাই হয়, পেয়েছেন বিজ্ঞানেও, যে বিষয়টি মেয়েদের বুদ্ধির পক্ষে সুবিধেজনক বলে মনে করা হয় না।

কাদম্বিনী নিজে জানিয়েছিলেন, তিনি ফার্স্ট আর্টস পড়বেন। কিন্তু এর জন্য কলেজ তৈরি করতে হবে। বেথুন কমিটি কটক কলেজের নামী প্রফেসর শশীভৃষণ দত্তকে চাইলেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি, দর্শন, অঙ্ক, ইতিহাসে দক্ষ। ১৮৭৮-৭৯ সালে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এ ডব্লিউ ক্রফট শিক্ষা রিপোর্টে জানালেন, কাদম্বিনীর জন্যই বেথুন স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করার কথা সরকার ভাবে এবং তা বাস্তবায়িত হয়। বাংলায় সাড়া পড়ে যায়। এক জন ছাত্রী ও এক জন লেকচারার নিয়ে শুরু হল কলেজ। ইংল্যান্ড থেকে এক ব্রিটিশ মহিলা সুপারিন্টেন্ড্যান্টকে আনা হয়।

কাদম্বিনীরও আগে প্রাইভেটে এন্ট্রান্স দিয়ে সফল হয়েছিলেন চন্দ্রমুখী বসু। তিনিও তত দিনে কলকাতার ফ্রি চার্চ নর্মাল মিশন স্কুলে এসে প্রস্তুত হচ্ছেন এফএ পরীক্ষার জন্য। এঁরা দু’জনেই ১৮৭৯তে এফএ পাশ করলেন এবং তাঁদের যুগ্ম সাফল্য বেথুন কলেজে বিএ পড়ানোর দরজা খুলে দেয়। চন্দ্রমুখী নিলেন পলিটিক্যাল ইকনমি আর কাদম্বিনী গণিত। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে ইতিহাস গড়ে দু’জনে বিএ পাশ করলেন। দেশের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েট। স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ করে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার উপরে চাপা পড়া জগদ্দল পাথর নড়ে গেল। সে বার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দুই মহিলার ডিগ্রি নেওয়া দেখতে এত ভিড় হয়েছিল যে, পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়েছিল। ভিড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে ট্রামলাইন পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কবি হেমচন্দ্র এই দুই বিদুষীকে নিয়ে কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। চন্দ্রমুখী এ বার বেথুনেই এমএ পড়া শুরু করলেন। কিন্তু কাদম্বিনী সিদ্ধান্ত নিলেন এমবিবিএস পড়বেন। এ বার আরও ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের ইতিহাসের সূচনা হল।

কাদম্বিনীর মেডিক্যাল কলেজে ঢোকা নিয়ে যে সমাজে সমালোচনার ঝড় উঠবে, এ তো প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু প্রবল বাধা ছিল ডাক্তারদের মধ্যেও। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট ১৮৭৫ সালে লিখেছিল, ‘that females of any kind are fit to be doctors is a very doubtful point.’ সন্দেহ যেন না থাকে, বোধ হয় তার জন্য কিছু সচেষ্ট ছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র।

মেডিক্যাল পড়তে চেয়ে তিনি আবেদন করেন ১৮৮১ সালে। শিক্ষা অধিকর্তা আগ্রহী হলেও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিলের কোনও হেলদোল দেখা যায় না। কাদম্বিনী হাল না ছেড়ে বিএ পড়ায় মন দেন। তার দু’বছর পরে আবার আবেদন করেন। ডিপিআই ১৮৮৩ সালে ৪ জুন মেডিক্যাল কাউন্সিলে চিঠি পাঠিয়ে জানতে চান, কী উত্তর দেবেন? এর মধ্যে ১২ জুন কাদম্বিনীর বিয়ে হয়ে যায় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে (সে আর এক কাহিনি, যা তুফান তুলেছিল সে যুগের ব্রাহ্ম সমাজে)। আর বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যে ২৯শে জুন (মতান্তরে ২৩শে জুন) মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন কাদম্বিনী। মেডিক্যালের চিকিৎসকদের একাংশ তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁদের অন্যতম ছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র। তিনি বিলেতে লর্ড পরিবারের সঙ্গে বিয়ের সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অতি রক্ষণশীল এই চিকিৎসক কাদম্বিনীর মেডিক্যাল পড়ার খোলাখুলি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর মেডিসিন পেপারে এক নম্বরের জন্য কাদম্বিনীকে ফেল করিয়েছিলেন!

বিদেশেও তখন মেয়েদের ডাক্তারি পড়া আটকাতে কিছু অধ্যাপক ক্লাসে নির্লজ্জ ভাবে মানবদেহের ডেমনস্ট্রেশন দিতেন। বম্বের গ্র্যান্ট মেডিক্যাল কলেজেও ছাত্রীরা ছাত্রদের কাছ থেকে কটূক্তি ও অশালীন আচরণ পেয়েছিলেন। কাদম্বিনীকে সে সব সহ্য করতে হয়েছিল কি না জানা যায় না। তবে তিনি মেডিক্যাল পড়ার সময়ে বৃত্তি পান। খোদ ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গল একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— ভারতের মতো গোঁড়া দেশের একটি মেয়ে বিয়ের পর ডাক্তারি পড়ছে এবং একটি বা দু’টি সন্তানের জন্মের সময়েও মাত্র তেরো দিন কলেজ কামাই করেছে এবং সম্ভবত একটি লেকচারও মিস করেনি!

এটা আজ স্বীকৃত সত্য যে, কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই কাদম্বিনীকে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রুপ সহ্য করতে হয়। রক্ষণশীলরা বলত, ক্লাস রুমে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকের সমস্ত বক্তৃতা (লেকচার) না শুনলে পরীক্ষায় পাশ করা যায় না— এমনই যখন নিয়ম, তখন বিয়ে হওয়া পড়ুয়া ছাত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তো প্রসবকালীন অবস্থায় একেবারেই উপস্থিত থাকতে পারবে না! দ্বারকানাথের সঙ্গে তখন কাদম্বিনীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই তাঁর উদ্দেশেই যে এমন মন্তব্য বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। সে সময় আর এক মর্যাদাহানিকর বিদ্রুপও ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল— বোর্ডিং কলেজে পড়ুয়া ছেলেদের দু’জনকে যখন একঘরে থাকতে হয়, তখন এক ছাত্রের সঙ্গেই কি আর এক পড়ুয়া ছাত্রী রাত্রিবাস করবে? জবাব দিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৮৮৩-র ২রা জুলাই লেখা হল, ‘‘আমাদিগের বিবেচনায় স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।’’

কেমন ছিল মেডিক্যাল কলেজে কাদম্বিনীর জীবন? কী আচরণ সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে, কী ধরনের পিঠ-চাপড়ানি পেয়েছিলেন তিনি? দুঃখের কথা, কাদম্বিনী নিজে তা লিখে যাননি। তাঁর অনেক পরে, ১৯২৫ সাল নাগাদ এক ছাত্রী পড়তে ঢুকেছিলেন। স্মৃতিকথায় তিনি লিখছেন, ‘ইডেন হাসপাতালে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের প্রসব করাতে দেওয়া হত না, অন্য জায়গায় যেতে হত। আমাদের জন্য আলাদা ঘর ছিল না, তাই ইমার্জেন্সি বা নাইট ডিউটির সুযোগ ছিল না। মেয়ে ডাক্তারদের হাউসস্টাফশিপ শুরু হয়নি।’ দুঃখ করছেন, মেয়েদের স্টুডেন্ট ইউনিয়নে নেওয়া হত না। এমনকী রিইউনিয়নের নাটকেও ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করত।

সেই কাদম্বিনীকে ‘ব্যাচেলর অব মেডিসিন’ বা এমবি পরীক্ষায় পাশ করানো হয়নি! গবেষক নারায়ণ চন্দ্রের লেখানুযায়ী, চিকিৎসক চন্দ্র মেডিসিন পড়াতেন। তিনি কাদম্বিনীকে মৌখিক পরীক্ষায় তাঁর পেপারে এক নম্বরের জন্য ফেল করিয়ে দেন। চিকিৎসক জে এম কোটস ছিলেন তখন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং তিনিও মেডিসিনের অধ্যাপক ও অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, কাদম্বিনীর সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সিন্ডিকেটে আলোচনার পরে কাদম্বিনীকে ‘লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি’ বা এলএমএসের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ১৮৮৬ সালের ৭ অগস্টে। কিন্তু দু’বছর এলএমএস পড়ার পরে ফাইনালে ফের চিকিৎসক রাজেন্দ্র চন্দ্রের বিষয়ে তাঁকে ফেল করানো হল।

তখন অধ্যক্ষ কোটস নিজের অধিকারবলে কাদম্বিনীকে ‘গ্র্যাজুয়েট অফ দ্য মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গল’ বা জিএমসিবি উপাধি দেন। ফলে ডাক্তার হয়ে প্র্যাকটিসের ছাড়পত্র পেয়ে যান কাদম্বিনী। ইডেন হাসপাতালে তাঁকে কাজের সুযোগ করে দেন কোটস। কিন্তু যেহেতু ডাক্তারির এমবি বা এলএমএসের ডিগ্রি তাঁর ছিল না, তাই সেখানে তাঁকে নার্সের মর্যাদা দেওয়া হত। রোগ নির্ণয় বা অস্ত্রোপচার করতে দেওয়া হত না। ১৮৯০-এ তিনি লেডি ডাফরিন হাসপাতালে চাকরি পান। বেতন হয় তিনশো টাকা। ১৮৮৮ থেকেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন।

তৎকালীন অধ্যক্ষ ডা. কোটস তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাদম্বিনীকে ‘গ্র্যাজুয়েট অব দ্য মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গল’ উপাধি দিয়েছিলেন। কাদম্বিনী ডাক্তারি প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স পেয়েছিলেন, মেডিক্যাল কলেজের ইডেন হাসপাতালে তাঁর চাকরিও হয়েছিল এই উপাধির ভিত্তিতেই। কিন্তু কাদম্বিনীর ওই ব্যর্থতাকে এখনও অনেকে বিশেষ গুরুত্ব দেন, তিনি ‘প্রথম মহিলা ডাক্তার’ কি না, তাতে প্রশ্ন তোলা হয় সেই সূত্রেই। এর একটা উত্তর আইনের দিক থেকে। অধ্যাপক বাণীকুমার ষড়ঙ্গী সাম্প্রতিক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, ‘১৯০৬ সাল অবধি মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রি দেওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা ছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে ক্ষমতা সরিয়ে নিয়েছে তার পর। সুতরাং ১৮৮৮ সালে দেওয়া ওই ডিগ্রি বৈধ।’

অন্য উত্তরটি দেওয়া হয় কাদম্বিনীর উৎকর্ষের নিরিখে ১৮৯৩ সালে বিলেত গিয়ে মাত্র সাড়ে তিন মাস ক্লাস করার পর তিনি এডিনবারা থেকে এল আর সি পি, এল আর সি এস, এবং গ্লাসগো থেকে এল এফ পি সি উপাধি পেয়ে ফিরে এলেন। এর পর তাঁর ক্ষমতা বা দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন কেন?

কিন্তু কাদম্বিনীর ব্যর্থতার আর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ইতিহাস থেকে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের পড়াশোনার প্রতি এত তীব্র বিরোধিতা ছিল ব্রিটিশ সমাজে, যে প্রথম যে মেয়েটি চেষ্টা করেছে তাকে প্রায় কখনওই পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কাদম্বিনীর তিন দশক আগে ইংরেজ মেয়ে এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল ইউরোপে কোথাও মেডিক্যাল পড়তে না পেরে আমেরিকার একটা অখ্যাত কলেজ থেকে পাশ করে এলেন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাকে ১৮৫৯ সালে রেজিস্ট্রেশন দিল, পরের বছরই নিয়ম বদলে বলল, কেবল ব্রিটিশ মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তাররাই রেজিস্ট্রেশন পাবে। এলিজাবেথ অ্যানডারসন ব্রিটেনের প্রথম মহিলা ডাক্তার, কিন্তু কোনও কলেজ তাকে ক্লাস করতে দেয়নি। প্রাইভেটে পড়ে তিনি ডাক্তারি পাশ করার পরের বছরই নিয়ম হল, প্রাইভেটে পড়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। এডিনবারাতে ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে গেলে ছাত্ররা অপেক্ষা করত, যতক্ষণ না মেয়েগুলি গেটের কাছাকাছি আসে। তারপর তাদের মুখের উপর গেট বন্ধ করে দিত তারা। ছাত্রদের সঙ্গে একই পরীক্ষা দিলেও, এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেয়েরা পেতেন সার্টিফিকেট, ছেলেরা পেতেন ডিগ্রি। বলা বাহুল্য, ওই সার্টিফিকেট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন জুটত না। ভারতে দেখতে পাচ্ছি, কাদম্বিনীর আগে ১৮৭৬ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন চন্দ্রমুখী বসু, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত ছিল, তাঁর খাতায় নম্বর দেওয়া হলেও উত্তীর্ণদের তালিকায় নাম উঠবে না। পাশ করেও তাই সার্টিফিকেট পাননি চন্দ্রমুখী।

কাদম্বিনীকে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ডাক্তার বললে ‘ইতিহাসের বিকৃতি’ হয় কি না, সে প্রশ্ন করতে গেলেও বোধ হয় মনে রাখতে হয় যে, প্রশ্ন যখন মেয়েদের নিয়ে তখন ইতিহাস নিজেই বিকৃত। কাদম্বিনীর অবমাননা বিধুমুখী, ভার্জিনিয়ার ‘এম বি’ পাওয়ার রাস্তা করে দিয়েছিল।

স্বাধীন ভাবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেও, ব্যঙ্গবিদ্রুপ কাদম্বিনীর পিছু ছাড়েনি। অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকারও হতে হয়েছে তাঁকে। স্ত্রী-রোগী দেখানোর নাম করে অনেক সময়ই তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাধ্য করা হত যৌন রোগে আক্রান্ত পুরুষ রোগীকে দেখতে। এমনই সব সামাজিক উপদ্রব তাঁকে বার বার ছোবল মেরেছিল।

তিনিই প্রথম মহিলা চিকিৎসক, যিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্র্যাকটিস করতেন। ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ বা ‘বেঙ্গলি’র মতো কাগজে নিয়মিত বিজ্ঞাপন বেরোত। কিন্তু ডিগ্রি না পাওয়াটা সম্ভবত কাঁটার মতো তাঁকে বিঁধছিল। কারণ, বিরোধীরা প্রতি পদক্ষেপে ওই বিষয়টিকে তুলে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে বিদ্রুপ এবং তাঁকে চিকিৎসকের দায়িত্ব দেওয়ার প্রতিবাদ করছিলেন। তখনই বিদেশে গিয়ে তিনি ডাক্তারি ডিপ্লোমা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিলেত যাওয়ার জন্য টাকার সংস্থান করা, বিদেশে থাকার ব্যবস্থা ও দেশে নিজের আট সন্তানের দেখাশোনার ব্যবস্থা করে তাঁকে বিদেশ যেতে হয়। স্বামী দ্বারকানাথের প্রথম পক্ষের মেয়ে বিধুমুখী ও তাঁর স্বামী উপেন্দ্রকিশোরের দায়িত্বে বাকি সন্তানদের রেখে তিনি বিদেশযাত্রা করেন। সৎ মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিল তাঁর আজীবন। বিলেত যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন শিকাগো মহাসম্মেলনের প্রদর্শনীতে ভারতীয় মহিলাদের শিল্পকর্ম পৌঁছে দেওয়ার কাজ নিয়ে।

কাদম্বিনীর কাঙ্ক্ষিত ডিপ্লোমাগুলি ছিল এলআরসিপি, এলআরসিএস এবং এলএফপিসি। যা সংগ্রহ করেছিলেন অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। ক্লাস করতেন এডিনবরায়। ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে স্কটিশ কলেজের তিনটি ডিপ্লোমা লাভ করেন। কলকাতায় ফেরার পরে ‘বামাবোধিনী’ বা ‘ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার’-এর মতো কাগজগুলি তাঁর তুমুল প্রশংসা করে। কিন্তু বিরোধিতায় ইতি পড়েনি তখনও। চিকিৎসক কাদম্বিনী তাঁর যোগ্যতার পদ বা চাকরি পাননি। কিছু দিন ডাফরিন হাসপাতালে সিনিয়র ডাক্তারের চাকরি করে ইস্তফা দিয়ে নিজের বাড়িতে চেম্বার খুলে পুরোপুরি প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। পসার জমে ওঠে দ্রুত।

নাতনি পুণ্যলতার লেখায় পাওয়া যায়, ‘‘বিলেত থেকে উপাধি নিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন দেশের লোক খুব আনন্দ ও গৌরব বোধ করলেন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে বাড়িতে বেশ একটি উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। আমাদেরও আনন্দের সীমা রইল না, সুন্দর সুন্দর খেলনা, পুতুল, ছবির বই উপহার পেয়ে। ছোট বড় সকলের জন্যই দিদিমা কিছু-না-কিছু উপহার এনেছিলেন। দিদিমা বিলাত থেকে ফিরলেন, নতুন কায়দায় তাঁর ড্রইংরুম সাজানো হল। দেশ-বিদেশ থেকে আনা কত রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস। আমরা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে, সে সব নেড়েচেড়ে দেখতাম।’

দিদিমা কতটা শৌখিন তার বিবরণও দিয়েছেন তিনি, ‘কাদম্বিনী বেশ সুন্দরী ছিলেন। তখনকার সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাশানের শাড়ি, জামা, জুতো পরে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা ও বাইরের কাজকর্ম করতেন।’ পুণ্যলতা জানিয়েছেন, বাড়িতে একটা ঘরে ছোটরা ঢুকত না। ওটা ছিল কাদম্বিনীর পড়াশোনার ঘর। ছোটরা বলত ‘কঙ্কালের ঘর’। তার দেওয়ালে মানুষের আস্ত কঙ্কাল ঝুলত। আলমারিতে মোটা মোটা বই, তাকের উপরে সারি সারি শিশিবোতল আর কী সব যন্ত্রপাতি। কাদম্বিনী-দ্বারকানাথ ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবন কাটান। ওই বাড়িরই তিন তলায় তাঁরা থাকতেন। দোতলায় সংসার ছিল বিধুমুখী ও উপেন্দ্রকিশোরের। স্বামীর মৃত্যুর পরে কাদম্বিনী চলে যান ৬ নম্বর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে।

দ্বারকানাথের সঙ্গে বিয়ের সময়ে কাদম্বিনীর বয়স ২১, আর দ্বারকানাথের ৩৯। এক সময়ে দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, তার উপরে তিনি বিপত্নীক ও দুই সন্তানের পিতা। মেয়ে বিধুমুখী প্রায় কাদম্বিনীর বয়সি। ছেলে সতীশচন্দ্র রিকেটরোগী ও মানসিক প্রতিবন্ধী। শোনা যায়, এই ছেলের চিকিৎসার যাবতীয় ভার নিয়েছিলেন বিমাতা কাদম্বিনী। সুস্থ করতে নিজের হাতে সোনা ব্যাঙের ঝোল রেঁধে সতীশকে খাওয়াতেন।

কিন্তু বিদুষী, সুন্দরী কাদম্বিনী এমন লোককে বিয়ে করায় ব্রাহ্ম সমাজে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ১৮৮৩ সালের এই বিয়ে ব্রাহ্ম মতে সম্পন্ন করেন পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন। কিন্তু বিয়ে মানতে না পেরে অনেক ঘনিষ্ঠই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেননি। এঁদের অন্যতম ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। কিন্তু কাদম্বিনী-দ্বারকানাথের দাম্পত্য ছিল ব্যতিক্রমী। কাদম্বিনী সম্ভবত এমন এক জনকে জীবনসঙ্গী করতে চেয়েছিলেন, যিনি উদারমনস্ক হবেন এবং নারী স্বাধীনতা নিয়ে কেবল বুলি না আউড়ে সত্যিই সেই আদর্শে অটল থাকবেন। সেই দিক থেকেই তিনি দ্বারকানাথকে পছন্দ করেছিলেন। ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকাগোষ্ঠী এক বার স্ত্রী স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করে সরাসরি কাদম্বিনীকে ‘চরিত্রহীনা’ মতান্তরে 'বেশ্যা' বলেন। দ্বারকানাথ ১৮৯১-এ মামলা করলেন শুধু কাদম্বিনীর জন্য নয়, সমস্ত নারী সমাজের জন্য! তিনি জয়ী হলেন। ‘বঙ্গবাসী’র সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের একশো টাকা জরিমানা, ছ’মাসের কারাদণ্ড হল।

দ্বারকানাথের যে দিন মৃত্যু হয়, সে দিন বিকেলে কলকাতার এক জমিদার বাড়ি থেকে কাদম্বিনীকে প্রসব করানোর জন্য ‘কল’ দেওয়া হয়। সকালে স্বামীহারা চিকিৎসক বিকেলে তাঁর ব্যাগপত্র নিয়ে সেখানে রওনা দেন। হতবাক ও অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের বলেছিলেন, ‘‘যে গেছে সে তো আর ফিরবে না, যে নতুন প্রাণ পৃথিবীতে আসছে তাকে তো আনতে হবে!’’ বড় আশ্চর্য ছিল তাঁর জীবন। অন্য ধাতুতে গড়া ছিল মন। নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতেন সব সময়। পরিবারের সদস্যেরা কেউ রাত ন’টার পরে বাড়ি ঢুকলে রাতের খাবার দেওয়া হত না।

ব্রাহ্মসমাজের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে শান্তাদেবী লিখেছিলেন, ‘‘তিনি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে আমাদের বাড়িতে আসতেন। ...কাদম্বিনী ভাল ডাক্তার ছিলেন এবং খুব কড়া কড়া কথা বলতেন, অপ্রিয় সত্য বলতে ভয় পেতেন না। নিজের ছেলেমেয়েদেরও বাদ দিতেন না।’’ আবার একই সঙ্গে ছিলেন স্নেহময়ী, যত্নশীলা মা ও দিদিমা। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তিনি জড়িয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কলকাতায় টিভোলি গার্ডেনে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে অংশ নিয়ে ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ-বয়কট আন্দোলনেও অংশ নেন তিনি।

সমাজসেবাতেও কাদম্বিনী ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ১৮১৪ শকাব্দ ১ চৈত্রের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ জানিয়েছে, ‘‘আমাদের শ্রদ্ধেয় ভগ্নী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন। এদেশের দুর্দশাগ্রস্ত রমনীকুলের উন্নতির জন্য সেখানে কোনও উপায় করিতে পারেন কিনা এই মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তথায় যাত্রা করিয়াছেন।’’ ‘রাষ্ট্রীয় অধিকার’ সম্বন্ধে মেয়েদের সচেতন করার প্রয়াসও তিনি করেছেন। খনিতে ‘মজুরানি’দের কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তিনি নিজে বিহার-ওড়িশার কয়েকটি খনিতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাও বলে আসেন।

দেশের মহিলাদের মধ্যে কাদম্বিনী যেমন কংগ্রেসি সভায় প্রথম বক্তৃতা করেন, তেমনই ‘সমাজসংস্কার সমিতি’রও তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা বক্তা। প্রাইভেট প্র্যাকটিসে জড়িয়ে পড়লেও ১৮৯৪ সালে তাঁকে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীদের স্ত্রীরোগ বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর আগে দেশের কোনও মহিলা এমন শিক্ষিকার পদ অলঙ্কৃত করেনি। এ দিক থেকেও কাদম্বিনীর স্বাতন্ত্র্য স্মরণীয়।

তবে সব কিছুর উপরে ছিলেন ‘চিকিৎসক কাদম্বিনী’। নেপালের রাজা জঙ বাহাদুরের মা এক বার খুব অসুস্থ হলেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে কাদম্বিনীকে ডেকে পাঠানো হল। তাঁর ওষুধে রাজমাতা সুস্থ হলেন। কাদম্বিনীকে আলাদা প্রাসাদে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সোনা-রুপোর থালাবাসনে খেতে দেওয়া হত। ফেরার সময়ে রাজমাতাকে সারিয়ে তোলার পুরস্কার হিসেবে প্রচুর অর্থ, দামি পাথর বসানো সোনার গহনা, মুক্তোর মালা, রুপোর বাসন, তামা-পিতল-হাতির দাঁতের জিনিস আর একটি সাদা রঙের গোলগাল, জ্যান্ত টাট্টু ঘোড়া দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপেই তিনি কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রোগী দেখতে ছুটতেন। রাস্তায় যাওয়ার সময়টুকু অনবরত লেস বুনে যেতেন! যে দক্ষতায় অস্ত্রোপচারে ছুরি চালাতেন, সেই দক্ষতাতেই তৈরি করতে পারতেন অপূর্ব সব লেসের নকশা। ‘যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে’ প্রবাদকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি করে, সময় ও সমালোচনাকে পদানত করেছিলেন কাদম্বিনী!

সেদিন সকাল-সকাল গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ি থেকে ফিটন গাড়িতে বেরিয়েছিলেন তিনি। জটিল অস্ত্রোপচার ছিল হাসপাতালে। কয়েক ঘণ্টায় দক্ষতার সঙ্গে তা শেষ করলেন। দুপুরে যখন ফিরলেন, তখন তিনি ক্লান্ত কিন্তু তৃপ্ত। পুত্রবধূ সরলাকে বলেছিলেন, ‘‘আজকের অপারেশন দেখলে আর কেউ বলতে পারবে না যে, ডাক্তার গাঙ্গুলির আর অপারেশনের হাত নেই।’’

সরলাকে খাবার বাড়তে বলে স্নান করতে গেলেন। খাবারের থালা সাজিয়ে নীচের তলায় সরলা অনেকক্ষণ বসে আছেন। শাশুড়ি আসছেন না দেখে দোতলায় তাঁর শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখেন, বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হার্ট অ্যাটাক! মুহূর্তে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। শেষ হল ব্যতিক্রমী এক পথ-প্রদর্শকের অভূতপূর্ব জীবন। দিনটা ছিল ১৯২৩ সালের ৩রা অক্টোবর।

ঘর-বার সমান ভাবে সামলানোর যে চেষ্টা কাদম্বিনী করেছিলেন তখনকার বাঙালি সমাজে সেটা সমাদর পায়নি। যা প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল তা হল, তিনি এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যেখানে এই দুয়ের স্বার্থে সংঘাত হতে পারে। আর ঠিক এই সংঘাতের ধারণাটাই বাঙালি সমাজের অধিকাংশ মানুষ এড়িয়ে চলতে চাইতেন।

আজও কি তাই নয়? যে সব পেশায় প্রতিযোগিতা তীব্র, যেখানে সংসারের জন্য বরাদ্দ সময়ে টান পড়তে পারে, সেখানে আজও মেয়েরা সহজে এগোতে চায় না। মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসেই দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ দশকে ছাত্রীদের অনুপাত রয়ে যাচ্ছে পাঁচ জনে এক জন। কলকাতায় প্র্যাকটিস করছেন পুরোদমে, এমন মেয়ে হয়তো দশ জনে এক জন।

কাদম্বিনী কি তবে একবিংশের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন?

কাদম্বিনী রেনেসাঁস যুগের নারী তো বটেই, কিন্তু সেখানেই যেন তিনি থেমে নেই। এই একবিংশতে এসে যে মেয়েরা ঘর-দফতর-সোশাল ওয়ার্ক সামলাতে হিমশিম, কাদম্বিনীকে তাদের বড় আপন মনে হবে।

শোনা যায়, দ্বারকানাথ-কাদম্বিনীর ছয় নম্বর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িটির ছাদে রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসবের গান শেখাতে আসতেন, গান গলায় তুলে নিতে আসতেন যে যুবকরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত, বেহালা হাতে বসতেন উপেন্দ্রকিশোর। এক দিকে ঠাকুর বাড়ি, যার সদস্যদের মধ্যে সরলা ছিলেন কাদম্বিনীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অন্য দিকে রায়চৌধুরী পরিবার, উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী বিধুমুখী কাদম্বিনীর সৎকন্যা। সে সময়ে সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতিতে যাঁরা অগ্রগণ্য, তাঁদের সকলেরই পরিচিতি ছিল কাদম্বিনীর পরিবারের সঙ্গে তিনি আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মিকাদের এক জন। দুঁদে ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষের আত্মীয়া, ‘অবলাবান্ধব’ সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। সে সময়ের কোনও নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে তাঁকে ফেলাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এত সময় পেরিয়ে এসে মনে হয়, তিনি একক জ্যোতিষ্ক। একেই তো সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন অনেকও কেবল ডাক্তারি বলে নয়, মেয়েদের পেশাদার কর্মী হিসেবে দেখতে সমাজ রাজি ছিল না এই সে-দিনও। লীলা মজুমদারের আত্মকথায় পাওয়া যায়, তাঁর মেয়ে-বন্ধুদের শান্তিনিকেতনে পড়ানোর অনুমতি যদি বা মিলত, মাইনে নেওয়া ছিল নিষিদ্ধ। মেয়েরা রোজগার করবে? ছিঃ! তাঁর সময়ের যে সব কাজ মানুষকে ‘পপুলার’ করত স্বদেশি আন্দোলন, সমাজ-ধর্ম সংস্কারের চেষ্টা, আগুনে লেখালেখি, সে সব কিছুই কাদম্বিনী করেননি। তিনি স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি নন, আত্মত্যাগী সন্ন্যাসিনীও নন। সশস্ত্র বিপ্লব করেননি, অনশন-অরন্ধন করেননি, আবার বনেদি জমিদার গিন্নির ইমেজও তাঁর নয়। তাঁর ছবিটা এই রকম টাট্টুঘোড়ায় টানা ফিটন চেপে এক মহিলা যাচ্ছেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, রোগী দেখতে। হাতে কুরুশ-কাঠি, অপূর্ব লেস বুনছেন রাস্তায়। বিধবা বড় ননদের জন্য হিন্দু মতে রান্না করছেন, আবার বিহার, ওড়িশায় খনিমজুর মেয়েরা কেমন আছেন, তা সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট দিয়েছেন সরকারকে। এমন মেয়েকে ঠাহর করা সহজ নয়।

যে সময়ে ভারতীয় মেয়েদের কর্মজগতের রেখচিত্র তেমন ভাবে তৈরিই হয়নি, ঘরের আঙিনা পেরিয়ে বহির্জগতে পা রাখতে ইতস্তত করছেন অধিকাংশ মহিলা, সেই সময়ে তিনি চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন কলকাতায়। রাতবিরেতে রোগী দেখতে গিয়েছেন ফিটনে চেপে, প্রাইভেট চেম্বার খুলে কাগজে তার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং নিয়মিত অস্ত্রোপচার করেছেন। মৃত্যুর পরে তার ব্যাগে পাওয়া গিয়েছিল শেষ ভিজিটের ৫০ টাকা। ইতিহাস সৃষ্টিকারী চিকিৎসকের সম্মানে সেই টাকা খরচ করা হয়েছিল তাঁর শেষকৃত্যে। তিনি কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী। ঈর্ষাকাতর, প্রাচীনপন্থী বিরুদ্ধবাদীরা প্রবল কলকাঠি নেড়ে তাঁর কাছ থেকে প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসকের আসন কেড়ে নিয়েছিলেন। ডাক্তারি ডিগ্রির বদলে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ‘গ্র্যাজুয়েট অফ দ্য মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গল’ বা জিএমসিবি উপাধি। কিন্তু অদম্য এই মহীয়সীর অবিস্মরণীয় উত্থান তাতে আটকানো যায়নি।

বিশিষ্ট লেখিকা লীলা মজুমদার ছিলেন কাদম্বিনীর আত্মীয়া। কাদম্বিনীর সৎ মেয়ে বিধুমুখী হলেন লীলা মজুমদারের জেঠিমা। কৈশোরে মাতৃহীন হওয়ার পরে বিধুমুখী আর তাঁর স্বামী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আশ্রয়েই লীলার মা সুরমা দীর্ঘদিন ছিলেন। কাদম্বিনীর মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে লীলা তাঁকে সামনাসামনি দেখেছিলেন এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন। ‘পাকদণ্ডী’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন সেই মুগ্ধতার কথা—‘‘....তাঁর জীবনটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তার অনেক আগেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। বয়সে জ্যাঠাইমার চাইতে সামান্য বড় ছিলেন, দেখে মনে হত অনেক ছোট। মস্ত দশাশই চেহারা, ফুটফুট করত গায়ের রঙ, থান পরে এবং এত বয়সেও রূপ চাপা পড়ত না, তবে কেমন একটু কড়া ধরনের ভাব। আমরা দূর থেকে দেখতাম।’’

আবার সেই কড়া, ব্যস্ত চিকিৎসকের ব্যক্তিত্বের অন্য পরতে ছিল স্নেহশীল, শৌখিন, শৈল্পিক মন। বিধুমুখীর মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ বইয়েই লিখেছিলেন—‘‘এক দিকে খুব সাহসী আর তেজস্বীনা, অন্য দিকে ভারি আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। যেখানে বসতেন হাসি, গল্পে একেবারে মাতিয়ে তুলতেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলত। আমরা হাঁ করে তাঁর গল্প শুনতাম আর তাঁর আঙুলগুলির খেলা দেখতাম। কী অদ্ভুত ভাবে তাড়াতাড়ি কী সুন্দর লেস বোনা হচ্ছে।’’ পুণ্যলতা এবং তাঁর ভাইবোন সুকুমার, সুখলতা, সুবিনয়রা ছোটবেলায় কেউ জানতেনই না যে, কাদম্বিনী তাঁদের নিজের দিদিমা নন, মায়ের বিমাতা।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিরুদ্ধবাদীদের যোগ্য জবাব দিতে আট সন্তানকে সেই যুগে বাড়িতে রেখে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন ডাক্তারির ডিপ্লোমা নিতে! ১৮৯৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মিস প্যাশ নামে মহিলার সঙ্গিনী হয়ে জাহাজে একা বিদেশযাত্রা করেন। লন্ডন পৌঁছন ২৩ মার্চ। তার পরে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় মাত্র তিন মাসে প্রার্থিত তিনটি ডিপ্লোমা সংগ্রহ করে দেশে ফেরেন। শোনা যায়, কাদম্বিনী ফিরে এসে ছোট ছেলে জংলুকে (প্রভাতচন্দ্র) কোলে নিতে গেলে বছর দেড়েকের ছেলে দীর্ঘ অদর্শনে নিজের মাকে চিনতে পারেনি! দিদিমার গলা আঁকড়ে ছিল। কাদম্বিনী আড়ালে কেঁদেছিলেন। কিন্তু কখনওই সংসার তাঁর কেরিয়ারের অন্তরায় হয়নি।

কাদম্বিনীর জন্ম সেই সময়ে, যখন বাংলার সমাজ ক্রমশ মেনে নিচ্ছে যে মেয়েদের পড়াশোনা বোধ হয় আর রোখা গেল না। বেথুন সেই ১৯৪৯ সালেই বালিকা বিদ্যালয় খুলে ফেলেছেন কলকাতায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চারটি জেলায় বেশ কয়েকটি মেয়েদের ‘মডেল স্কুল’ খুলেছেন। কিন্তু ষাটের দশকের গোড়াতেও ইস্কুলে গিয়ে পড়ার চাইতে, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে ‘অন্তঃপুর শিক্ষার’ চল ছিল বেশি। কলকাতায় তখন হাজার দুয়েক মেয়ে স্কুলে যেত, তারা বেশির ভাগই প্রাথমিকের ছাত্রী।

পরিবারের উন্মুক্ত, আধুনিক পরিমণ্ডল ছোটবেলা থেকেই ব্যক্তি কাদম্বিনীর ভাবধারাকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের জন্মসালেই তাঁর জন্ম। ১৮৬১। ভাগলপুরে। দিনটা ১৮ জুলাই। বাবা ব্রজকিশোর বসু ছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতা। পূর্ববঙ্গের বরিশালের চাঁদসী থেকে ভাগলপুরে আসেন। শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে মনে রেখেছে দেশের প্রথম ‘মহিলা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তা হলে হবে কী, কাদম্বিনীর মায়ের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। কাদম্বিনীর যখন দু’বছর বয়স, সেই সময়ে ব্রজকিশোর ও অভয়চরণ মল্লিকের নেতৃত্বে দেশের প্রথম মহিলা সমিতি ‘ভাগলপুর মহিলা সমিতি’ স্থাপিত হয়। পিসতুতো দাদা কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ নারীশিক্ষা প্রসারের কাণ্ডারী ছিলেন। বাবা ও দাদার প্রভাব পড়েছিল কাদম্বিনীর মধ্যে।

মনোমোহন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাসের মতো সেই সময়কার স্ত্রী স্বাধীনতার সমর্থকেরা একটি উচ্চমানের মেয়েদের স্কুল তৈরির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। একদল তরুণ তুর্কি ব্রাহ্ম এই স্কুল খুলেছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। মেয়েরা দর্শন, অঙ্ক, বিজ্ঞান পড়লে তাদের নারীত্ব নিয়ে টানাটানি হবে, এমন কথা মানতে রাজি ছিলেন না দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মানুষরা। মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল খোলা হল, সেখানে বিলিতি কায়দায় কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া, কিন্তু রান্না করতেও শিখতে হয় মেয়েদের। অ্যানেট অ্যাক্রয়েড নামে এক বিদেশিনি শিক্ষয়িত্রীকে তাঁরা সঙ্গে পেলেন। ২২ নম্বর বেনিয়াপুকুর লেনে ১৮৭৩ সালে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। নাম হয় ‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’। মূলত বোর্ডিং স্কুল। কাদম্বিনীর স্কুল শিক্ষায় পদার্পণ এখানেই। যত দূর জানা যায় তখন তাঁর বয়স ১৩। কিন্তু স্থাপন হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে স্কুলটি উঠে যায়। ফের ১৮৭৬ সালে ১ জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে ‘বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়’ নামে স্কুলটি পুনরুজ্জীবিত হয়। এটি ছিল বাঙালি মেয়েদের প্রথম ইংলিশ বোর্ডিং স্কুল। কিন্তু এই স্কুলেরও উঠে যাওয়ার অবস্থা হল।

‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’ স্থাপনের নেপথ্যে ছিলেন অ্যানেট অ্যাক্রয়েড। বিদেশ থেকে আসা এই মহিলার অবদান কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। বরং তাঁর আন্তরিক প্রয়াসের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার করা উচিত। মনে রাখতে হবে, কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে প্রাণিত হয়ে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্যই তাঁর আগমন। কিন্তু কেশবের সঙ্গে একমত হতে না পারায় তিনি ‘উন্নতিশীল ব্রাহ্ম’দের দলে ভিড়ে যান। কেননা তাঁরাই তখন চেয়েছিলেন, ‘‘বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের সমস্ত শাখায় মেয়েরা বিরাজ করুন।’’ পরে উদারদৃষ্টি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্গামোহন দাস মনোমোহন বসু প্রমুখের সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’। বিদ্যালয়টিকে দাঁড় করাবার ব্যাপারে অ্যাক্রয়েড-এর অনুরোধে এগিয়ে আসেন কয়েক জন ইংরেজও— বিচারপতি ফিয়ার, তাঁর স্ত্রী এমিলি ফিয়ার, বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি বিভারিজ প্রমুখ। তবে প্রধান শিক্ষিকার পদে আসীন হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও, আড়াই বছর পর হেনরি বিভারিজকে বিয়ে করে অ্যাক্রয়েড অন্যত্র চলে যান। তখন হাল ধরেন এমিলি ফিয়ার। বছরখানেক স্কুল চালালেও তিনি আর শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারেননি। এ ভাবে নারীশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু দু’চার মাসের মধ্যেই ‘বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়’ নামে তার পুনর্জীবন ঘটে। এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন মূলত তিন জন— দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন আর আনন্দমোহন বসু। তাঁরা টাকা দিয়েও সাহায্য করেন নিয়মিত। তবে পরিশ্রমের দিক থেকে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন দ্বারকানাথ। শিবনাথ শাস্ত্রীও সে কথা বলে গিয়েছেন, দ্বারকানাথ ‘‘দিনরাত্রি বিশ্রাম না নিয়ে ঐ স্কুলের উন্নতিসাধনে দেহমন নিয়োগ করিলেন।’’ স্কুলটি সম্বন্ধে বেথুন স্কুল কমিটির সভাপতি বিচারপতি ফিয়ার এতটাই খুশি ছিলেন যে, যাতে আর ‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’-এর মতো শোচনীয় দশা না হয়, সে জন্য বিলেত যাওয়ার আগে তিনি নিজে চিঠি লিখে বেথুন স্কুলের সঙ্গে এই ‘উৎকৃষ্ট শিক্ষায়তন’কে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়ে যান। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবটি কার্যকর হয়।

শেষ পর্যন্ত বহু টানাপড়েনের পরে স্কুল বাঁচাতে ১৮৭৮ সালে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়কে মিশিয়ে দেওয়া হল বেথুন স্কুলের সঙ্গে। কাদম্বিনী ছিলেন এই স্কুল থেকে প্রথম এন্ট্রান্স বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসা মেয়ে। মাত্র এক নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ না পেলেও সমস্ত সমালোচকের মুখ বন্ধ করেছিলেন। খোদ লর্ড লিটন তাঁর প্রশংসা করেন। লেডি লিটনের হাত দিয়ে তাঁকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কিন্তু ‘সংবাদ প্রভাকর’ এ বার মোক্ষম প্রশ্নটি তোলে— ‘কাদম্বিনী এক্ষণে কোন বিদ্যালয়ে পড়বেন?’

সেই থেকেই কাদম্বিনীর ইতিহাস তৈরির শুরু। গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তখনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয় দরজা খোলেনি মেয়েদের জন্য। কাদম্বিনী সেই দরজা তো খুললেনই, উপরন্তু মেয়েরাও যে বিজ্ঞান পড়তে পারে, তার নিদর্শন রেখে রীতিমতো চমকে দিলেন। সাহেব ভাইস চ্যান্সেলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে তাঁর বক্তৃতায় বললেন, কাদম্বিনী কেবল যে বাংলা আর ইতিহাসে ভাল নম্বর পেয়েছেন তাই হয়, পেয়েছেন বিজ্ঞানেও, যে বিষয়টি মেয়েদের বুদ্ধির পক্ষে সুবিধেজনক বলে মনে করা হয় না।

কাদম্বিনী নিজে জানিয়েছিলেন, তিনি ফার্স্ট আর্টস পড়বেন। কিন্তু এর জন্য কলেজ তৈরি করতে হবে। বেথুন কমিটি কটক কলেজের নামী প্রফেসর শশীভৃষণ দত্তকে চাইলেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি, দর্শন, অঙ্ক, ইতিহাসে দক্ষ। ১৮৭৮-৭৯ সালে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এ ডব্লিউ ক্রফট শিক্ষা রিপোর্টে জানালেন, কাদম্বিনীর জন্যই বেথুন স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করার কথা সরকার ভাবে এবং তা বাস্তবায়িত হয়। বাংলায় সাড়া পড়ে যায়। এক জন ছাত্রী ও এক জন লেকচারার নিয়ে শুরু হল কলেজ। ইংল্যান্ড থেকে এক ব্রিটিশ মহিলা সুপারিন্টেন্ড্যান্টকে আনা হয়।

কাদম্বিনীরও আগে প্রাইভেটে এন্ট্রান্স দিয়ে সফল হয়েছিলেন চন্দ্রমুখী বসু। তিনিও তত দিনে কলকাতার ফ্রি চার্চ নর্মাল মিশন স্কুলে এসে প্রস্তুত হচ্ছেন এফএ পরীক্ষার জন্য। এঁরা দু’জনেই ১৮৭৯তে এফএ পাশ করলেন এবং তাঁদের যুগ্ম সাফল্য বেথুন কলেজে বিএ পড়ানোর দরজা খুলে দেয়। চন্দ্রমুখী নিলেন পলিটিক্যাল ইকনমি আর কাদম্বিনী গণিত। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে ইতিহাস গড়ে দু’জনে বিএ পাশ করলেন। দেশের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েট। স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ করে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার উপরে চাপা পড়া জগদ্দল পাথর নড়ে গেল। সে বার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দুই মহিলার ডিগ্রি নেওয়া দেখতে এত ভিড় হয়েছিল যে, পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়েছিল। ভিড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে ট্রামলাইন পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কবি হেমচন্দ্র এই দুই বিদুষীকে নিয়ে কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। চন্দ্রমুখী এ বার বেথুনেই এমএ পড়া শুরু করলেন। কিন্তু কাদম্বিনী সিদ্ধান্ত নিলেন এমবিবিএস পড়বেন। এ বার আরও ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের ইতিহাসের সূচনা হল।

কাদম্বিনীর মেডিক্যাল কলেজে ঢোকা নিয়ে যে সমাজে সমালোচনার ঝড় উঠবে, এ তো প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু প্রবল বাধা ছিল ডাক্তারদের মধ্যেও। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট ১৮৭৫ সালে লিখেছিল, ‘that females of any kind are fit to be doctors is a very doubtful point.’ সন্দেহ যেন না থাকে, বোধ হয় তার জন্য কিছু সচেষ্ট ছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র।

মেডিক্যাল পড়তে চেয়ে তিনি আবেদন করেন ১৮৮১ সালে। শিক্ষা অধিকর্তা আগ্রহী হলেও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিলের কোনও হেলদোল দেখা যায় না। কাদম্বিনী হাল না ছেড়ে বিএ পড়ায় মন দেন। তার দু’বছর পরে আবার আবেদন করেন। ডিপিআই ১৮৮৩ সালে ৪ জুন মেডিক্যাল কাউন্সিলে চিঠি পাঠিয়ে জানতে চান, কী উত্তর দেবেন? এর মধ্যে ১২ জুন কাদম্বিনীর বিয়ে হয়ে যায় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে (সে আর এক কাহিনি, যা তুফান তুলেছিল সে যুগের ব্রাহ্ম সমাজে)। আর বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যে ২৯শে জুন (মতান্তরে ২৩শে জুন) মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন কাদম্বিনী। মেডিক্যালের চিকিৎসকদের একাংশ তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁদের অন্যতম ছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র। তিনি বিলেতে লর্ড পরিবারের সঙ্গে বিয়ের সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অতি রক্ষণশীল এই চিকিৎসক কাদম্বিনীর মেডিক্যাল পড়ার খোলাখুলি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর মেডিসিন পেপারে এক নম্বরের জন্য কাদম্বিনীকে ফেল করিয়েছিলেন!

বিদেশেও তখন মেয়েদের ডাক্তারি পড়া আটকাতে কিছু অধ্যাপক ক্লাসে নির্লজ্জ ভাবে মানবদেহের ডেমনস্ট্রেশন দিতেন। বম্বের গ্র্যান্ট মেডিক্যাল কলেজেও ছাত্রীরা ছাত্রদের কাছ থেকে কটূক্তি ও অশালীন আচরণ পেয়েছিলেন। কাদম্বিনীকে সে সব সহ্য করতে হয়েছিল কি না জানা যায় না। তবে তিনি মেডিক্যাল পড়ার সময়ে বৃত্তি পান। খোদ ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গল একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— ভারতের মতো গোঁড়া দেশের একটি মেয়ে বিয়ের পর ডাক্তারি পড়ছে এবং একটি বা দু’টি সন্তানের জন্মের সময়েও মাত্র তেরো দিন কলেজ কামাই করেছে এবং সম্ভবত একটি লেকচারও মিস করেনি!

এটা আজ স্বীকৃত সত্য যে, কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই কাদম্বিনীকে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রুপ সহ্য করতে হয়। রক্ষণশীলরা বলত, ক্লাস রুমে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকের সমস্ত বক্তৃতা (লেকচার) না শুনলে পরীক্ষায় পাশ করা যায় না— এমনই যখন নিয়ম, তখন বিয়ে হওয়া পড়ুয়া ছাত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তো প্রসবকালীন অবস্থায় একেবারেই উপস্থিত থাকতে পারবে না! দ্বারকানাথের সঙ্গে তখন কাদম্বিনীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই তাঁর উদ্দেশেই যে এমন মন্তব্য বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। সে সময় আর এক মর্যাদাহানিকর বিদ্রুপও ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল— বোর্ডিং কলেজে পড়ুয়া ছেলেদের দু’জনকে যখন একঘরে থাকতে হয়, তখন এক ছাত্রের সঙ্গেই কি আর এক পড়ুয়া ছাত্রী রাত্রিবাস করবে? জবাব দিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৮৮৩-র ২রা জুলাই লেখা হল, ‘‘আমাদিগের বিবেচনায় স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।’’

কেমন ছিল মেডিক্যাল কলেজে কাদম্বিনীর জীবন? কী আচরণ সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে, কী ধরনের পিঠ-চাপড়ানি পেয়েছিলেন তিনি? দুঃখের কথা, কাদম্বিনী নিজে তা লিখে যাননি। তাঁর অনেক পরে, ১৯২৫ সাল নাগাদ এক ছাত্রী পড়তে ঢুকেছিলেন। স্মৃতিকথায় তিনি লিখছেন, ‘ইডেন হাসপাতালে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের প্রসব করাতে দেওয়া হত না, অন্য জায়গায় যেতে হত। আমাদের জন্য আলাদা ঘর ছিল না, তাই ইমার্জেন্সি বা নাইট ডিউটির সুযোগ ছিল না। মেয়ে ডাক্তারদের হাউসস্টাফশিপ শুরু হয়নি।’ দুঃখ করছেন, মেয়েদের স্টুডেন্ট ইউনিয়নে নেওয়া হত না। এমনকী রিইউনিয়নের নাটকেও ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করত।

সেই কাদম্বিনীকে ‘ব্যাচেলর অব মেডিসিন’ বা এমবি পরীক্ষায় পাশ করানো হয়নি! গবেষক নারায়ণ চন্দ্রের লেখানুযায়ী, চিকিৎসক চন্দ্র মেডিসিন পড়াতেন। তিনি কাদম্বিনীকে মৌখিক পরীক্ষায় তাঁর পেপারে এক নম্বরের জন্য ফেল করিয়ে দেন। চিকিৎসক জে এম কোটস ছিলেন তখন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং তিনিও মেডিসিনের অধ্যাপক ও অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, কাদম্বিনীর সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সিন্ডিকেটে আলোচনার পরে কাদম্বিনীকে ‘লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি’ বা এলএমএসের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ১৮৮৬ সালের ৭ অগস্টে। কিন্তু দু’বছর এলএমএস পড়ার পরে ফাইনালে ফের চিকিৎসক রাজেন্দ্র চন্দ্রের বিষয়ে তাঁকে ফেল করানো হল।

তখন অধ্যক্ষ কোটস নিজের অধিকারবলে কাদম্বিনীকে ‘গ্র্যাজুয়েট অফ দ্য মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গল’ বা জিএমসিবি উপাধি দেন। ফলে ডাক্তার হয়ে প্র্যাকটিসের ছাড়পত্র পেয়ে যান কাদম্বিনী। ইডেন হাসপাতালে তাঁকে কাজের সুযোগ করে দেন কোটস। কিন্তু যেহেতু ডাক্তারির এমবি বা এলএমএসের ডিগ্রি তাঁর ছিল না, তাই সেখানে তাঁকে নার্সের মর্যাদা দেওয়া হত। রোগ নির্ণয় বা অস্ত্রোপচার করতে দেওয়া হত না। ১৮৯০-এ তিনি লেডি ডাফরিন হাসপাতালে চাকরি পান। বেতন হয় তিনশো টাকা। ১৮৮৮ থেকেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন।

তৎকালীন অধ্যক্ষ ডা. কোটস তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাদম্বিনীকে ‘গ্র্যাজুয়েট অব দ্য মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গল’ উপাধি দিয়েছিলেন। কাদম্বিনী ডাক্তারি প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স পেয়েছিলেন, মেডিক্যাল কলেজের ইডেন হাসপাতালে তাঁর চাকরিও হয়েছিল এই উপাধির ভিত্তিতেই। কিন্তু কাদম্বিনীর ওই ব্যর্থতাকে এখনও অনেকে বিশেষ গুরুত্ব দেন, তিনি ‘প্রথম মহিলা ডাক্তার’ কি না, তাতে প্রশ্ন তোলা হয় সেই সূত্রেই। এর একটা উত্তর আইনের দিক থেকে। অধ্যাপক বাণীকুমার ষড়ঙ্গী সাম্প্রতিক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, ‘১৯০৬ সাল অবধি মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রি দেওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা ছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে ক্ষমতা সরিয়ে নিয়েছে তার পর। সুতরাং ১৮৮৮ সালে দেওয়া ওই ডিগ্রি বৈধ।’

অন্য উত্তরটি দেওয়া হয় কাদম্বিনীর উৎকর্ষের নিরিখে ১৮৯৩ সালে বিলেত গিয়ে মাত্র সাড়ে তিন মাস ক্লাস করার পর তিনি এডিনবারা থেকে এল আর সি পি, এল আর সি এস, এবং গ্লাসগো থেকে এল এফ পি সি উপাধি পেয়ে ফিরে এলেন। এর পর তাঁর ক্ষমতা বা দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন কেন?

কিন্তু কাদম্বিনীর ব্যর্থতার আর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ইতিহাস থেকে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের পড়াশোনার প্রতি এত তীব্র বিরোধিতা ছিল ব্রিটিশ সমাজে, যে প্রথম যে মেয়েটি চেষ্টা করেছে তাকে প্রায় কখনওই পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কাদম্বিনীর তিন দশক আগে ইংরেজ মেয়ে এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল ইউরোপে কোথাও মেডিক্যাল পড়তে না পেরে আমেরিকার একটা অখ্যাত কলেজ থেকে পাশ করে এলেন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাকে ১৮৫৯ সালে রেজিস্ট্রেশন দিল, পরের বছরই নিয়ম বদলে বলল, কেবল ব্রিটিশ মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তাররাই রেজিস্ট্রেশন পাবে। এলিজাবেথ অ্যানডারসন ব্রিটেনের প্রথম মহিলা ডাক্তার, কিন্তু কোনও কলেজ তাকে ক্লাস করতে দেয়নি। প্রাইভেটে পড়ে তিনি ডাক্তারি পাশ করার পরের বছরই নিয়ম হল, প্রাইভেটে পড়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। এডিনবারাতে ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে গেলে ছাত্ররা অপেক্ষা করত, যতক্ষণ না মেয়েগুলি গেটের কাছাকাছি আসে। তারপর তাদের মুখের উপর গেট বন্ধ করে দিত তারা। ছাত্রদের সঙ্গে একই পরীক্ষা দিলেও, এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেয়েরা পেতেন সার্টিফিকেট, ছেলেরা পেতেন ডিগ্রি। বলা বাহুল্য, ওই সার্টিফিকেট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন জুটত না। ভারতে দেখতে পাচ্ছি, কাদম্বিনীর আগে ১৮৭৬ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন চন্দ্রমুখী বসু, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত ছিল, তাঁর খাতায় নম্বর দেওয়া হলেও উত্তীর্ণদের তালিকায় নাম উঠবে না। পাশ করেও তাই সার্টিফিকেট পাননি চন্দ্রমুখী।

কাদম্বিনীকে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ডাক্তার বললে ‘ইতিহাসের বিকৃতি’ হয় কি না, সে প্রশ্ন করতে গেলেও বোধ হয় মনে রাখতে হয় যে, প্রশ্ন যখন মেয়েদের নিয়ে তখন ইতিহাস নিজেই বিকৃত। কাদম্বিনীর অবমাননা বিধুমুখী, ভার্জিনিয়ার ‘এম বি’ পাওয়ার রাস্তা করে দিয়েছিল।

স্বাধীন ভাবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেও, ব্যঙ্গবিদ্রুপ কাদম্বিনীর পিছু ছাড়েনি। অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকারও হতে হয়েছে তাঁকে। স্ত্রী-রোগী দেখানোর নাম করে অনেক সময়ই তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাধ্য করা হত যৌন রোগে আক্রান্ত পুরুষ রোগীকে দেখতে। এমনই সব সামাজিক উপদ্রব তাঁকে বার বার ছোবল মেরেছিল।

তিনিই প্রথম মহিলা চিকিৎসক, যিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্র্যাকটিস করতেন। ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ বা ‘বেঙ্গলি’র মতো কাগজে নিয়মিত বিজ্ঞাপন বেরোত। কিন্তু ডিগ্রি না পাওয়াটা সম্ভবত কাঁটার মতো তাঁকে বিঁধছিল। কারণ, বিরোধীরা প্রতি পদক্ষেপে ওই বিষয়টিকে তুলে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে বিদ্রুপ এবং তাঁকে চিকিৎসকের দায়িত্ব দেওয়ার প্রতিবাদ করছিলেন। তখনই বিদেশে গিয়ে তিনি ডাক্তারি ডিপ্লোমা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিলেত যাওয়ার জন্য টাকার সংস্থান করা, বিদেশে থাকার ব্যবস্থা ও দেশে নিজের আট সন্তানের দেখাশোনার ব্যবস্থা করে তাঁকে বিদেশ যেতে হয়। স্বামী দ্বারকানাথের প্রথম পক্ষের মেয়ে বিধুমুখী ও তাঁর স্বামী উপেন্দ্রকিশোরের দায়িত্বে বাকি সন্তানদের রেখে তিনি বিদেশযাত্রা করেন। সৎ মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিল তাঁর আজীবন। বিলেত যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন শিকাগো মহাসম্মেলনের প্রদর্শনীতে ভারতীয় মহিলাদের শিল্পকর্ম পৌঁছে দেওয়ার কাজ নিয়ে।

কাদম্বিনীর কাঙ্ক্ষিত ডিপ্লোমাগুলি ছিল এলআরসিপি, এলআরসিএস এবং এলএফপিসি। যা সংগ্রহ করেছিলেন অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। ক্লাস করতেন এডিনবরায়। ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে স্কটিশ কলেজের তিনটি ডিপ্লোমা লাভ করেন। কলকাতায় ফেরার পরে ‘বামাবোধিনী’ বা ‘ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার’-এর মতো কাগজগুলি তাঁর তুমুল প্রশংসা করে। কিন্তু বিরোধিতায় ইতি পড়েনি তখনও। চিকিৎসক কাদম্বিনী তাঁর যোগ্যতার পদ বা চাকরি পাননি। কিছু দিন ডাফরিন হাসপাতালে সিনিয়র ডাক্তারের চাকরি করে ইস্তফা দিয়ে নিজের বাড়িতে চেম্বার খুলে পুরোপুরি প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। পসার জমে ওঠে দ্রুত।

নাতনি পুণ্যলতার লেখায় পাওয়া যায়, ‘‘বিলেত থেকে উপাধি নিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন দেশের লোক খুব আনন্দ ও গৌরব বোধ করলেন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে বাড়িতে বেশ একটি উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। আমাদেরও আনন্দের সীমা রইল না, সুন্দর সুন্দর খেলনা, পুতুল, ছবির বই উপহার পেয়ে। ছোট বড় সকলের জন্যই দিদিমা কিছু-না-কিছু উপহার এনেছিলেন। দিদিমা বিলাত থেকে ফিরলেন, নতুন কায়দায় তাঁর ড্রইংরুম সাজানো হল। দেশ-বিদেশ থেকে আনা কত রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস। আমরা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে, সে সব নেড়েচেড়ে দেখতাম।’

দিদিমা কতটা শৌখিন তার বিবরণও দিয়েছেন তিনি, ‘কাদম্বিনী বেশ সুন্দরী ছিলেন। তখনকার সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাশানের শাড়ি, জামা, জুতো পরে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা ও বাইরের কাজকর্ম করতেন।’ পুণ্যলতা জানিয়েছেন, বাড়িতে একটা ঘরে ছোটরা ঢুকত না। ওটা ছিল কাদম্বিনীর পড়াশোনার ঘর। ছোটরা বলত ‘কঙ্কালের ঘর’। তার দেওয়ালে মানুষের আস্ত কঙ্কাল ঝুলত। আলমারিতে মোটা মোটা বই, তাকের উপরে সারি সারি শিশিবোতল আর কী সব যন্ত্রপাতি। কাদম্বিনী-দ্বারকানাথ ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবন কাটান। ওই বাড়িরই তিন তলায় তাঁরা থাকতেন। দোতলায় সংসার ছিল বিধুমুখী ও উপেন্দ্রকিশোরের। স্বামীর মৃত্যুর পরে কাদম্বিনী চলে যান ৬ নম্বর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে।

দ্বারকানাথের সঙ্গে বিয়ের সময়ে কাদম্বিনীর বয়স ২১, আর দ্বারকানাথের ৩৯। এক সময়ে দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, তার উপরে তিনি বিপত্নীক ও দুই সন্তানের পিতা। মেয়ে বিধুমুখী প্রায় কাদম্বিনীর বয়সি। ছেলে সতীশচন্দ্র রিকেটরোগী ও মানসিক প্রতিবন্ধী। শোনা যায়, এই ছেলের চিকিৎসার যাবতীয় ভার নিয়েছিলেন বিমাতা কাদম্বিনী। সুস্থ করতে নিজের হাতে সোনা ব্যাঙের ঝোল রেঁধে সতীশকে খাওয়াতেন।

কিন্তু বিদুষী, সুন্দরী কাদম্বিনী এমন লোককে বিয়ে করায় ব্রাহ্ম সমাজে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ১৮৮৩ সালের এই বিয়ে ব্রাহ্ম মতে সম্পন্ন করেন পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন। কিন্তু বিয়ে মানতে না পেরে অনেক ঘনিষ্ঠই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেননি। এঁদের অন্যতম ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। কিন্তু কাদম্বিনী-দ্বারকানাথের দাম্পত্য ছিল ব্যতিক্রমী। কাদম্বিনী সম্ভবত এমন এক জনকে জীবনসঙ্গী করতে চেয়েছিলেন, যিনি উদারমনস্ক হবেন এবং নারী স্বাধীনতা নিয়ে কেবল বুলি না আউড়ে সত্যিই সেই আদর্শে অটল থাকবেন। সেই দিক থেকেই তিনি দ্বারকানাথকে পছন্দ করেছিলেন। ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকাগোষ্ঠী এক বার স্ত্রী স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করে সরাসরি কাদম্বিনীকে ‘চরিত্রহীনা’ মতান্তরে 'বেশ্যা' বলেন। দ্বারকানাথ ১৮৯১-এ মামলা করলেন শুধু কাদম্বিনীর জন্য নয়, সমস্ত নারী সমাজের জন্য! তিনি জয়ী হলেন। ‘বঙ্গবাসী’র সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের একশো টাকা জরিমানা, ছ’মাসের কারাদণ্ড হল।

দ্বারকানাথের যে দিন মৃত্যু হয়, সে দিন বিকেলে কলকাতার এক জমিদার বাড়ি থেকে কাদম্বিনীকে প্রসব করানোর জন্য ‘কল’ দেওয়া হয়। সকালে স্বামীহারা চিকিৎসক বিকেলে তাঁর ব্যাগপত্র নিয়ে সেখানে রওনা দেন। হতবাক ও অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের বলেছিলেন, ‘‘যে গেছে সে তো আর ফিরবে না, যে নতুন প্রাণ পৃথিবীতে আসছে তাকে তো আনতে হবে!’’ বড় আশ্চর্য ছিল তাঁর জীবন। অন্য ধাতুতে গড়া ছিল মন। নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতেন সব সময়। পরিবারের সদস্যেরা কেউ রাত ন’টার পরে বাড়ি ঢুকলে রাতের খাবার দেওয়া হত না।

ব্রাহ্মসমাজের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে শান্তাদেবী লিখেছিলেন, ‘‘তিনি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে আমাদের বাড়িতে আসতেন। ...কাদম্বিনী ভাল ডাক্তার ছিলেন এবং খুব কড়া কড়া কথা বলতেন, অপ্রিয় সত্য বলতে ভয় পেতেন না। নিজের ছেলেমেয়েদেরও বাদ দিতেন না।’’ আবার একই সঙ্গে ছিলেন স্নেহময়ী, যত্নশীলা মা ও দিদিমা। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তিনি জড়িয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কলকাতায় টিভোলি গার্ডেনে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে অংশ নিয়ে ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ-বয়কট আন্দোলনেও অংশ নেন তিনি।

সমাজসেবাতেও কাদম্বিনী ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ১৮১৪ শকাব্দ ১ চৈত্রের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ জানিয়েছে, ‘‘আমাদের শ্রদ্ধেয় ভগ্নী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন। এদেশের দুর্দশাগ্রস্ত রমনীকুলের উন্নতির জন্য সেখানে কোনও উপায় করিতে পারেন কিনা এই মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তথায় যাত্রা করিয়াছেন।’’ ‘রাষ্ট্রীয় অধিকার’ সম্বন্ধে মেয়েদের সচেতন করার প্রয়াসও তিনি করেছেন। খনিতে ‘মজুরানি’দের কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তিনি নিজে বিহার-ওড়িশার কয়েকটি খনিতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাও বলে আসেন।

দেশের মহিলাদের মধ্যে কাদম্বিনী যেমন কংগ্রেসি সভায় প্রথম বক্তৃতা করেন, তেমনই ‘সমাজসংস্কার সমিতি’রও তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা বক্তা। প্রাইভেট প্র্যাকটিসে জড়িয়ে পড়লেও ১৮৯৪ সালে তাঁকে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীদের স্ত্রীরোগ বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর আগে দেশের কোনও মহিলা এমন শিক্ষিকার পদ অলঙ্কৃত করেনি। এ দিক থেকেও কাদম্বিনীর স্বাতন্ত্র্য স্মরণীয়।

তবে সব কিছুর উপরে ছিলেন ‘চিকিৎসক কাদম্বিনী’। নেপালের রাজা জঙ বাহাদুরের মা এক বার খুব অসুস্থ হলেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে কাদম্বিনীকে ডেকে পাঠানো হল। তাঁর ওষুধে রাজমাতা সুস্থ হলেন। কাদম্বিনীকে আলাদা প্রাসাদে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সোনা-রুপোর থালাবাসনে খেতে দেওয়া হত। ফেরার সময়ে রাজমাতাকে সারিয়ে তোলার পুরস্কার হিসেবে প্রচুর অর্থ, দামি পাথর বসানো সোনার গহনা, মুক্তোর মালা, রুপোর বাসন, তামা-পিতল-হাতির দাঁতের জিনিস আর একটি সাদা রঙের গোলগাল, জ্যান্ত টাট্টু ঘোড়া দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপেই তিনি কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রোগী দেখতে ছুটতেন। রাস্তায় যাওয়ার সময়টুকু অনবরত লেস বুনে যেতেন! যে দক্ষতায় অস্ত্রোপচারে ছুরি চালাতেন, সেই দক্ষতাতেই তৈরি করতে পারতেন অপূর্ব সব লেসের নকশা। ‘যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে’ প্রবাদকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি করে, সময় ও সমালোচনাকে পদানত করেছিলেন কাদম্বিনী!

সেদিন সকাল-সকাল গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ি থেকে ফিটন গাড়িতে বেরিয়েছিলেন তিনি। জটিল অস্ত্রোপচার ছিল হাসপাতালে। কয়েক ঘণ্টায় দক্ষতার সঙ্গে তা শেষ করলেন। দুপুরে যখন ফিরলেন, তখন তিনি ক্লান্ত কিন্তু তৃপ্ত। পুত্রবধূ সরলাকে বলেছিলেন, ‘‘আজকের অপারেশন দেখলে আর কেউ বলতে পারবে না যে, ডাক্তার গাঙ্গুলির আর অপারেশনের হাত নেই।’’

সরলাকে খাবার বাড়তে বলে স্নান করতে গেলেন। খাবারের থালা সাজিয়ে নীচের তলায় সরলা অনেকক্ষণ বসে আছেন। শাশুড়ি আসছেন না দেখে দোতলায় তাঁর শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখেন, বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হার্ট অ্যাটাক! মুহূর্তে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। শেষ হল ব্যতিক্রমী এক পথ-প্রদর্শকের অভূতপূর্ব জীবন। দিনটা ছিল ১৯২৩ সালের ৩রা অক্টোবর।

ঘর-বার সমান ভাবে সামলানোর যে চেষ্টা কাদম্বিনী করেছিলেন তখনকার বাঙালি সমাজে সেটা সমাদর পায়নি। যা প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল তা হল, তিনি এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যেখানে এই দুয়ের স্বার্থে সংঘাত হতে পারে। আর ঠিক এই সংঘাতের ধারণাটাই বাঙালি সমাজের অধিকাংশ মানুষ এড়িয়ে চলতে চাইতেন।

আজও কি তাই নয়? যে সব পেশায় প্রতিযোগিতা তীব্র, যেখানে সংসারের জন্য বরাদ্দ সময়ে টান পড়তে পারে, সেখানে আজও মেয়েরা সহজে এগোতে চায় না। মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসেই দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ দশকে ছাত্রীদের অনুপাত রয়ে যাচ্ছে পাঁচ জনে এক জন। কলকাতায় প্র্যাকটিস করছেন পুরোদমে, এমন মেয়ে হয়তো দশ জনে এক জন।

কাদম্বিনী কি তবে একবিংশের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন?

(তথ্যসূত্র:

১- ঝড়ের মেয়ে কাদম্বিনী, নারায়ণ দত্ত, সুত্রধর (২০১১)।

২- কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণা রায়, গ্রন্থতীর্থ (২০১২)।

৩- কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক, মালা দত্ত রায়, আনন্দ পাবলিশার্স।

৪- কালজয়ী কাদম্বিনী, ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড।

৫- রানি রাসমণি ও আলোকধাত্রী কাদম্বিনী, ডাঃ জগন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জগতময় পাবলিকেশন্স (২০১৫)।

৬- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১২ সাল।

৭- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই জুন ২০১৯ সাল।

৮- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই মে ২০১৯ সাল।)

১- ঝড়ের মেয়ে কাদম্বিনী, নারায়ণ দত্ত, সুত্রধর (২০১১)।

২- কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণা রায়, গ্রন্থতীর্থ (২০১২)।

৩- কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক, মালা দত্ত রায়, আনন্দ পাবলিশার্স।

৪- কালজয়ী কাদম্বিনী, ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড।

৫- রানি রাসমণি ও আলোকধাত্রী কাদম্বিনী, ডাঃ জগন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জগতময় পাবলিকেশন্স (২০১৫)।

৬- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১২ সাল।

৭- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই জুন ২০১৯ সাল।

৮- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই মে ২০১৯ সাল।)

0 মন্তব্যসমূহ